El hombre que se encontraba ante Alatriste debía de contar treinta y pocos años, tal vez algunos más. Era flaco y elegante, de frente despejada y tez muy pálida como solían tenerla algunos franceses. El bigote rizado y el modo negligente con que llevaba la casaca azul acentuaban lo distinguido de su expresión seria, el aire tranquilo y la calma con que se movía. Al llegar había saludado con mucha política y, de no haberse limitado el señor de Tréville a llamarlo con el insólito nombre de Athos, cualquiera se inclinaría a considerarlo de buena cuna, sin que desencajase un título de nobleza. Gentilhombre sin duda, o lo parecía; y eso era lo asombroso: pese a las nobles hechuras, propias de un refinado oficial de los mosqueteros reales, su actitud era de simple subalterno. De esa manera obediente, respetuoso y sin alterar el gesto, había escuchado a Tréville mientras calibraba a Alatriste con una lenta ojeada que recorrió al español de las botas al mostacho, idéntica a la que el propio Alatriste le dedicaba a él. Dos peones estudiándose en un tablero cuyas piezas movían otros.

Salieron, cediéndose mutuamente el paso sin despegar los labios, a un patio interior deslumbrado a medias por el sol de la mañana, en compañía del capitán de mosqueteros, Guadalmedina y Quevedo. En tono festivo y ligero, como quien plantea una travesura divertida, Tréville había establecido las condiciones del asalto: espadas de verdad, blancas en vez de negras ya que el señor español así lo deseaba, aunque procurando que nada fuese a mayores. Quedaría vencedor quien primero diese tres piquetes de punta al adversario o le hiciera verter la primera sangre. Para limitar el riesgo de una mala estocada, ambos llevarían petos de cordobán grueso -un sirviente apareció con ellos- e iban a batirse en mangas de camisa, de manera que cualquier herida en los brazos, únicas permitidas, fuera inmediatamente visible y detuviera el combate. Quedaba prohibido tirar tanto al rostro como de cintura para abajo. A la primera voz ordenando alto, las espadas retornarían a sus vainas, los contendientes se estrecharían la mano y las cincuenta pistolas irían al bolsillo del vencedor.

-¿Todo claro?… Pues a su asunto, señores.

Se habían retirado los testigos a un lado del patio para despejar el terreno, que era empedrado y permitía afirmar los pies. Libre de sombrero, ropilla, jubón y daga -Quevedo se había hecho cargo-, en mangas de camisa y con el peto bien ajustado, Alatriste desnudó doncella, e inmóvil, sin pestañear siquiera, observó acero en mano a su adversario. Se conducía el mosquetero con la misma calma y aire medio ausente, cual si estuviera pensando en otra cosa; saltaba a la vista que no era su primer lance y que el hábito le daba un aplomo singular, inexpresivo, donde no había desprecio ni aprecio por su adversario. Uno más, parecían decir aquellos ojos serenos y la elegante sangre fría con que, alzando la espada con la guarnición de lazo a la altura del mentón, tras intercambiar el saludo protocolario se ponía en guardia, puño izquierdo en la cadera, con impecable postura de ducho esgrimista.

Por ahí te voy a entrar, pensó Alatriste. Por las maneras. Su ojo avezado había hecho ya balance del hombre que tenía enfrente y su instinto trazaba con rapidez el plan adecuado. Tenía cuarenta y cinco años muy bregados y había matado a una veintena de hombres en duelos y desafíos -unos por dinero y otros gratis-, sin contar los acuchillados o arcabuceados en la guerra. Conocía el oficio hasta por las tapas, y le bastaba un acero ante los ojos para adivinar al que lo manejaba. El tal Athos, o como se llamara de verdad el francés elegante, dominaba el menester, y era evidente que habría hecho tumbarse a estocadas a más de uno y más de dos, o de seis. Pero se le traslucían las formas, el hacer linda figura, el qué dirán y los etcéteras. Y todo eso a Diego Alatriste se le daba un carajo.

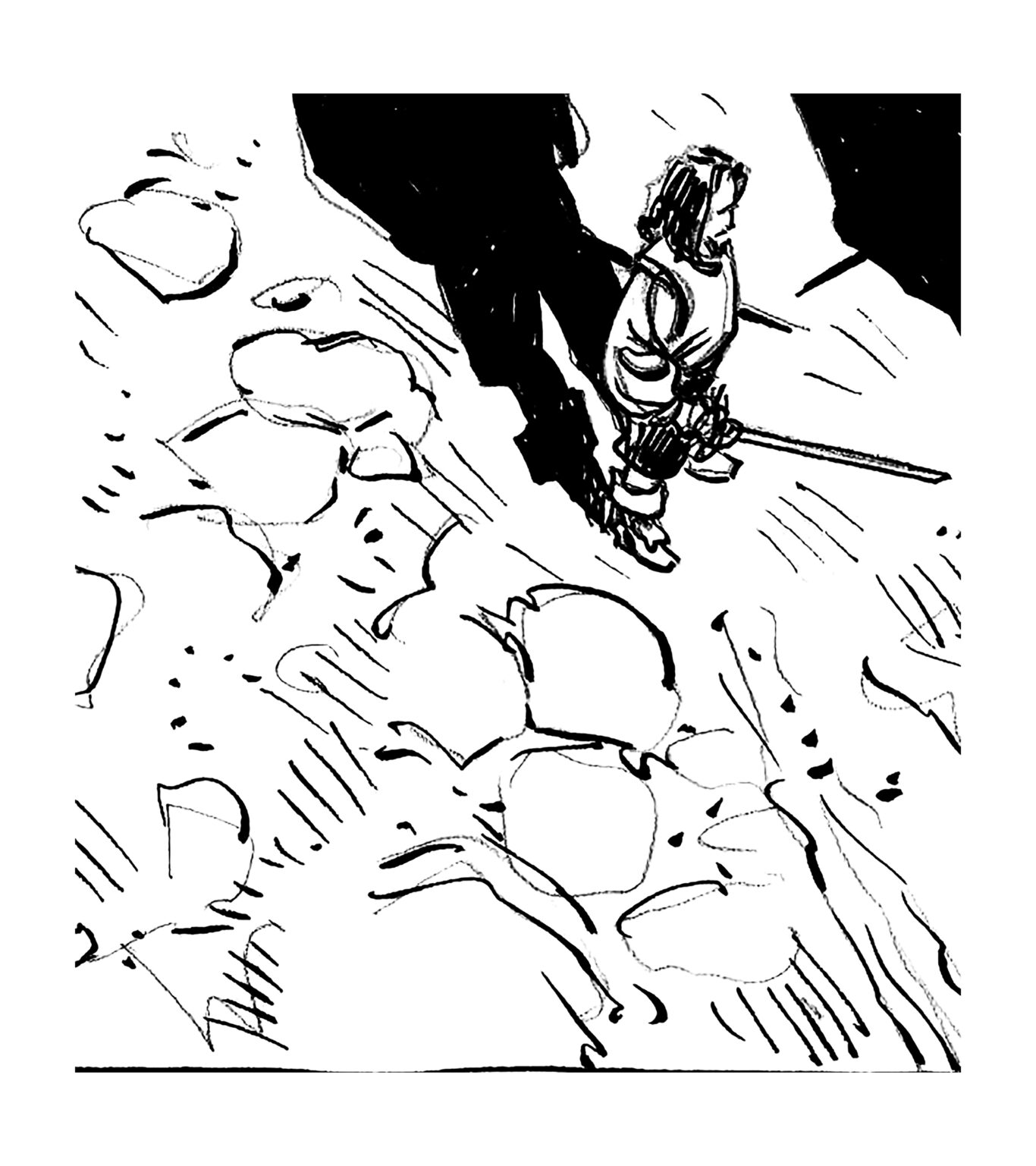

Alzó cauto la durandaina, tintinearon las hojas, y lo primero que hizo Alatriste, con dos fintas básicas y moviéndose en semicírculo, fue situar a su adversario en la parte del patio donde daba el sol y con éste en la cara -al que madruga Dios lo ayuda, o es más fácil que lo haga si le apetece hacerlo-. Se dio cuenta el otro, que no era lerdo, y para cambiar de sitio reaccionó con una estocada en tercia alta muy bien dirigida, que a quien no fuera Alatriste habría puesto en aprietos; pero éste paró firme, con un quite circular, y respondió con dos antuviones rápidos como relámpagos, uno de punta y otro de filo, que retuvieron al francés con el sol en los ojos. Hizo entonces el capitán amago de irse atrás, le vino el otro creyendo que flaqueaba, y recurriendo a una vieja treta -en verdad poco elegante pero que buenos resultados había dado otras veces-, esquivó Alatriste el acero, lo sujetó bajo el brazo izquierdo, y arrimándose al oponente lo golpeó con la cazoleta de la espada en pleno rostro.

Sonaron, simultáneas, la interjección censora de Tréville, la carcajada de Quevedo y la admonición -que apenas disimulaba un íntimo placer- del conde de Guadalmedina.

-Pardiez, Alatriste, no me avergüences -lo increpó con poca convicción, pues le bullía el gozo en la voz-. Tiene que ser un lance honorable.

No respondió el interpelado. Se mantenía en guardia dándosele todo un ardite, con la espada a medio levantar, muy tranquilo y a la espera. Viendo cómo el tal Athos se limpiaba con el dorso de la mano izquierda la sangre que le goteaba de la nariz.

-Está prohibido herir en el rostro -gruñó irritado Tréville.

Se mordía el bigote con toda razón. Alatriste respondió sin mirarlo, pues seguía tenso el cuerpo, prevenida la espada, pendiente de lo que hiciera el adversario.

-Mis disculpas, excelencia -dijo con toda su sangre fría-. Y también aquí, al señor… Fue un accidente, en el calor del asalto.

-¿Accidente? -se indignaba el jefe de los mosqueteros-. Voto a Dios que reconozco una treta sucia cuando la veo.

El espadachín francés no perdía de vista a Alatriste. Estaba aún más pálido que antes, con la sangre que le manchaba el bigote y había goteado en la porción de camisa que asomaba sobre el peto. Fue entonces cuando habló por primera vez.

–Cada cual tiene sus maneras -dijo con altiva calma-. Este señor se bate a la española y yo me bato a la francesa.

Era el suyo un tono sereno, educado, muy de su nación. Asintió Alatriste sin dar por advertido el agravio.

-No suelo batirme en los salones.

Torcía el otro la boca, desdeñoso.

-Eso salta a la vista.

Le resbaló también esa otra zumba a Alatriste, o hizo semblante de que así fuese. No eran las palabras lo que podía darle allí pesadumbre, sino las cuchilladas. Para lo otro siempre habría tiempo.

-¿Seguimos? -se limitó a preguntar.

De nuevo en guardia, tras observarse con detenimiento un poco más, se acometieron con firmeza. Tintineaban las espadas y el cling, clang de acero llenaba el patio. Esta vez el francés había logrado zafarse del sol y apretaba despierto y valiente, a fondo, combinando quites y peligrosas estocadas. Era realmente hábil en eso, y Alatriste tuvo que recurrir a pies firmes y buena mano para esquivar acometidas que habrían puesto en mal brete a uno menos diestro. Aun así recibió dos puntazos en el peto a cambio de uno en el de su oponente, aunque era obvio que la destreza de éste se basaba en mucha esgrima de salón; y que, resuelto a hacer buena figura, el tal Athos se batía tan pendiente de los que miraban como del adversario. En el mundo de Alatriste, donde cinco cuartas de acero servían ante todo para comer, medrar y matar, aquello era tan menguado como poco práctico. En un asalto de verdad, pensó fríamente, con un adversario como él mismo, al elegante mosquetero le habrían arrojado la capa para trabarle la espada, echado tierra a la cara, tajado una corva con la daga o deslumbrado con la luz de una linterna si era de noche. Y el tal Athos, o como infiernos se llamara, ya estaría desangrándose con un gentil ojal abierto en el pecho. Que a ser español nacido, rezaba el viejo dicho, supiera reñir mejor.

Acabemos, decidió, harto de aquella pantomima. Hizo fingimiento de que se fatigaba y bajó el acero como para pedir tregua o retirarse; así que, por cortesía caballeresca, el otro vaciló un instante. Eso bastó para que Alatriste, ladeándose de improviso, acortara de pronto distancia, metiese un hombro para empujar, y en el mismo movimiento, rehaciéndose de salida, le deslizara una bellaca cuchillada en el brazo izquierdo. Después retrocedió cuatro pasos, bajó la espada y se quedó mirando con mucha flema cómo la manga de la camisa del francés se mojaba de sangre.

-No ha sido un lance de caballeros -protestaba Tréville, contrariado.

Sonrió Guadalmedina.

-Pero vale cincuenta pistolas.

-Mordieu.

Discutían los dos, oponiendo razones, y terciaba Quevedo mientras al otro lado del patio Alatriste y el mosquetero estaban callados y quietos, mirándose muy fijo. Tras un momento, el francés, que hasta entonces no había prestado atención a su herida, dejó la espada en el suelo y se comprimió con la mano la sangría. No parecía profundo el corte: sólo una cuchillada, superficial. Sacó Alatriste un pañizuelo limpio y se lo ofreció al mosquetero, que lo tomó sin decir nada y lo apretó sobre el brazo. Seguían mirándose a los ojos.

-No aprendí mi oficio en lugares como éste -insistió Alatriste a modo de excusa.

Asentía el otro, comprensivo.

-La próxima vez -dijo en voz baja.

-Sí -confirmó Alatriste en el mismo tono-. Será la próxima vez.

Se indicó el tal Athos la herida.

-Estaré bien de aquí a dos días… ¿Seguiréis para entonces en París?

-Es posible.

-¿Conocéis el foso de la puerta de Nesle?

Frunció Alatriste el ceño.

-¿Se trata de un lugar discreto?

-Puede serlo, según la hora del día o la noche.

-Bien… No lo conozco, pero daré con él.

-¿A las seis, con la primera luz?

-Me acomoda.

Lo pensó un poco más el mosquetero.

-Si no os parece mal, me haré acompañar de un par de amigos… ¿Tenéis con quién?

-Tengo, sí. Intentaré llevar a los míos.

Dejando atrás la calle Saint-Honoré subí por la ancha escalinata de piedra gris, y amparado en mi uniforme de los correos reales entré en la embajada de España con tanto desahogo como si no hubiera hecho otra cosa en mi vida. Ya era conocido allí, así que los guardias saludaron el cuerno y la corona real bordados en mi hombro y el conserje apenas levantó la cabeza de su mesa. Al secretario particular del marqués de Mirabel lo encontré en la galería superior, bajo el enorme retrato de nuestro rey que presidía el rellano. El secretario era un funcionario joven y despierto llamado Agustín Uralde: prematuramente calvo, más grueso que flaco, barbita en punta, ojos inteligentes y cansados. Vestía con la ropa negra habitual en su oficio. Nos habíamos visto otras veces y yo lo intuía un poquito bardaje -a fin de cuentas, no hay vasija que mida gustos ni balanza que los iguale-. Es el caso que yo le era simpático por mi mocedad y porque ambos éramos nacidos en Oñate. En ocasiones, entre sonrisas cómplices, habíamos cambiado alguna palabra en vascuence.

-Don Antonio Dávila está en una reunión -miraba el sobre lacrado que yo tenía en la mano, y al fin extendió una de las suyas, de uñas pulidas y cuidadas-. ¿Puedo hacerme cargo?

Me excusé con una sonrisa en extremo amable. Mis instrucciones eran entrega personal con firma de vuelta. Ocurría en ocasiones, ésa era una de ellas, y Uralde, que como digo me tenía en grande estimación, no se ofendió por eso. Dijo que debería esperar en la antesala del despacho del embajador y me acompañó solícito hasta allí.

-Habéis hecho un viaje rápido, querido amigo -comentó mientras caminábamos entre los tapices de la galería-. Nos vimos hace sólo una semana.

-No he salido de París -lo desengañé-. Este despacho lo traen otras personas.

Dirigiome una ojeada perspicaz.

-¿Tiene que ver con la embajada extraordinaria del conde de Guadalmedina?

-Podría ser -me limité a decir, y el secretario asintió con gesto avisado.

-Ah, claro… Sí, por supuesto. Comprendo.

No parecía sorprendido, pues no lo estaba en realidad. Tampoco era la primera vez. En aquel tiempo de guerras larvadas o expresas, alianzas cambiantes y diplomacia secreta, las embajadas extraordinarias españolas o de otras naciones, incluidos el papa de Roma y el Gran Turco, no eran cosa rara. Con ellas se procuraban extremos a los que embajadores ordinarios no podían o no deseaban llegar; y dábase el caso de que incluso en guerra abierta, cuando se retiraban los representantes diplomáticos, legaciones secretas seguían manteniendo contactos entre las enfrentadas cortes de Europa.

Me quedé solo en la antesala, sentado y esperando, con mi sobre lacrado encima de las rodillas. Había en la pared, a ambos lados de un tapiz que representaba la victoria de Lepanto, otro retrato de Felipe IV y uno de su esposa, Isabel de Borbón. Y mientras me entretenía contemplándolos pensé en las raras combinaciones de intereses en los matrimonios reales: nuestro rey había desposado a una francesa, hija de aquel Bearnés cuya estatua ecuestre adornaba el Puente Nuevo de París; y el hijo de éste, Luis XIII de Francia, se había casado con la hermosa Ana de Austria, hermana del rey español. Matrimonios de conveniencia todos ellos: princesas como moneda de cambio, monarcas que eran cuñados entre sí –beau frère, bello hermano, decían los franceses-, en procura de una amistad nunca del todo sincera en el juego de pelota de la diplomacia y la guerra. Y lo que son las cosas: en ese momento, sentado en la antesala del embajador de España mientras reprimía un bostezo de aburrimiento, yo estaba lejos de imaginar que tres décadas más tarde, firmada entre España y Francia la llamada Paz de los Pirineos, aquel correo real de dieciocho años iba a acabar, ya capitán de la guardia española, escoltando a un achacoso Felipe IV a la isla de los Faisanes; allí donde nuestra pobre nación, arruinada y exhausta por treinta años de guerras infelices, entregaría una nueva infanta a otro rey francés, en un acto que ya no sería alianza entre iguales sino claudicación amarga, ocaso triste de un imperio donde se ponía el sol.

Sonó la puerta del despacho al abrirse, salió quien había estado dentro con el embajador, y al pasar por mi lado me deslizó una mirada superficial, distraída, antes de seguir camino y alejarse por el corredor. Y yo me quedé clavado en el asiento, estupefacto, paralizado como si un relámpago de hielo hubiera entrado por la ventana para congelarme el corazón y la cabeza. Pues si aquel individuo de fisonomía antipática y vulgar, ruin pelo escaso con bigote y perilla grises, vestido de negro y con la cruz de Calatrava cosida al pecho no me reconoció -en dos años había cambiado mucho mi aspecto-, yo lo había reconocido a él: era Luis de Alquézar, antiguo secretario real. El peor, más vil e infame enemigo que el capitán Alatriste y yo teníamos sobre la faz de la tierra.

Recibido que fui por don Antonio Dávila y Zúñiga, marqués de Mirabel, le entregué el despacho secreto que don Francisco de Quevedo había traído desde Madrid, respondí a varias preguntas irrelevantes que quiso hacer y me retiré en cuanto obtuve licencia, tan ofuscado y absorto en otras cosas como al entrar; que milagro fue encontrar sosiego para responder con tino a lo que se me preguntaba, pues tenía el ánimo revuelto por el personaje al que había visto en la antesala. Saludé y quise irme al fin, tan desbaratado de cabeza que olvidaba el acuse de recibo; y antes de llegar a la puerta me vi obligado a volver sobre mis pasos y reclamárselo al embajador, cosa que hizo tras requerir papel, pluma y tintero. Apenas echó arenilla de la salvadera, enjugó la tinta y puso el escrito en mi mano, lo guardé en un bolsillo y salí del despacho sin saber dónde ponía los pies, cual si el piso se moviera bajo mis pasos.

En lugar de tomar la escalera me asomé a la oficina de Agustín Uralde. El secretario, metido en carpetas y legajos, alzó el rostro al verme aparecer, sorprendido por lo demudado del mío.

-¿Se encuentra bien vuestra merced? -inquirió.

Procuré quitarle importancia con el oportuno disimulo.

-Es sólo un vahído, sin duda por el calor -señalé una jarra y un vaso que estaban sobre su mesa-. Me iría bien un poco de esa agua, si tenéis la bondad.

-Por supuesto.

Bebí un buen trago, di las gracias e hice, en tono casual, la pregunta que me quemaba la boca.

-¿Ese caballero con quien me crucé en la antesala es Luis de Alquézar, el antiguo secretario real?

-El mismo -se sorprendió-. Lo conocéis, según veo.

-Ah, no mucho. Superficialmente, nada más. Lo vi en Madrid hace dos o tres años, pero creía que ahora estaba en las Indias. Y no en buena posición, tengo entendido.

Uralde adoptó un aire íntimo, de confidencia, y se inclinó sobre la mesa con una de sus cuidadas manos cerca de la mía.

-Eso cuentan. Por lo visto incurrió en el desagrado del rey, o del conde-duque, o de ambos -me dirigió un pestañeo confianzudo, cómplice-. Pero como era persona influyente, se limitaron a enviarlo al otro lado del mar, a una especie de destierro.

-¿Y cómo está aquí?

Suspiró el secretario, melancólico. Seguía con su mano próxima, delicadamente apoyada en la mesa. Yo no retiraba la mía y eso pareció animar sus confidencias.

-Según parece, Alquézar se las arregló muy bien con las minas de plata de Nueva España… Hizo dinero con rapidez, y ya sabe vuestra merced que no hay nada como eso para recuperar el favor perdido -miró hacia la puerta, aunque estaba cerrada, y bajó la voz-. Se rumorea que hizo envíos de dinero a las personas adecuadas, siendo generoso incluso con el rey.

Parpadeé de asombro.

-¿Os referís al de Francia?

-No, aunque tampoco me sorprendería. Me refiero al nuestro.

-Entonces, ¿por qué París?

Lo vi hacer un mohín de cautela. El de quien dice menos de lo que sabe, pero le gustaría poder decir más.

-Vino directamente, y no sé cómo lo consiguió, de Veracruz al puerto francés de Burdeos -me miró con mucha trastienda y bajó el tono casi hasta el susurro-. Algo tiene que ver con lo que negocian Richelieu y nuestro conde-duque de Olivares -se demoró en una corta pausa intencionada-. Asunto al que no parece ajena la embajada oficiosa del conde de Guadalmedina.

Al escuchar eso me quedé callado, pensando. Que me llevara el diablo.

-Es, entonces -concluí-, asunto de dinero.

Uralde me dedicó una sonrisa larga y significativa.

-No os sorprendáis -repuso-. Alquézar se ha convertido en un hombre muy rico, y a ésos nunca faltan cireneos -en ese punto se encogió de hombros-. Es cuanto puedo deciros, porque es cuanto sé.

-¿Y conoce vuestra merced dónde se aloja?

-Alquila el hotel de la baronesa de Chesnel, plaza de Saint-Jacques. Muy cerca de aquí.

-Os lo agradezco -titubeé en busca de un tono despegado, indiferente-. Creo recordar que tenía una sobrina.

-Oh, sí. Y lo acompaña… No he tenido ocasión de verla, pero dicen que es muy jarifa. Bien linda.

Se me cortó el aliento y ya no pude decir palabra. Sentía la boca tan árida como estremecida el alma. Preocupado por mi semblante, Uralde se puso en pie, rodeó la mesa y me atendió solícito, tomándome una mano con gentil afecto.

-Volvéis a estar pálido, querido amigo… Os iría bien un poco más de agua.

-Ni lo sueñes, Alatriste -dijo Guadalmedina.

-No fui yo quien empezó el asunto.

Movía la cabeza Álvaro de la Marca, recalcitrante. Estaba en mangas de camisa, estiradas las piernas sobre un escabel -zapatos con hebilla de oro y medias de seda- y con una copa de vino en la mano, sentado entre el capitán y Francisco de Quevedo. Por la ventana abierta llegaba el ruido de voces y caballerías un piso más abajo, en la calle de Tirechape. No se alojaba el conde en El Cisne Dorado como Alatriste y los otros, ni tampoco en la residencia habitual de los embajadores extraordinarios, próxima al Luxemburgo, sino en un hotel particular de la calle Mont-Marthe. Estaba en París a sombra de tejados, sin sirvientes ni séquito oficial; aunque se comportaba, según solía, como si en todas partes estuviera en su casa.

-Me da igual quién empezara, ¿comprendes?… Ganaste cincuenta doblones.

-De los que sólo me embolsé veinticinco, porque vuestra excelencia se quedó con la mitad.

-¿Y qué?… Setenta y cinco escudos no está mal para un soldado. Es la paga de un capitán de caballos.

Encogió Alatriste los hombros con indiferencia y volvió al asunto.

-El francés me dio cita para continuar la conversación.

Hizo el conde un ademán desdeñoso, bebió un sorbo de vino y torció el rizado bigote con superioridad agria.

-Una cita a la que te guardarás mucho de asistir -replicó, severo-. No estás en París para batirte en duelos estúpidos.

-Me ha desafiado, excelencia.

-Voto a Dios que se me dan un carajo tus desafíos… ¿Sabes que el duelo está prohibido en Francia por edictos reales?

-Lo sé.

-Tú qué diablos vas a saber. ¿Conoces la historia de Bouteville y Chapelles?

-No.

-Aristócratas eran los dos. Deja que te la cuente.

Y Guadalmedina la contó. El año anterior, uno de los duelistas más contumaces de la aristocracia francesa, el conde de Bouteville, había desafiado en la plaza Royale al marqués de Beuvron. La costumbre era que también los testigos de un duelo se batieran entre ellos, y así lo hicieron éstos: el caballero Bussy d’Amboise por parte de Beuvron y el conde de Chapelles por parte de Bouteville. Amboise resultó muerto y los dos desafiadores huyeron de París, pero fueron apresados. Llevados a la Bastilla, los procesó el Parlamento y fueron decapitados en la plaza pública -hacha y no soga era privilegio de su ilustre calidad- pese a las súplicas hechas por la nobleza francesa al rey y al cardenal.

-Los dos murieron con mucho valor, como era de esperar -concluyó Guadalmedina-. Pero si eso se les hizo a ellos, imagina lo que pueden hacer contigo. Y tú no has venido a París para que te cuelguen en la plaza de la Grève.

-Vuestras órdenes son otras, capitán -intervino suavemente Quevedo-. Os necesitamos vivo y coleando.

Se removía incómodo Alatriste.

-Aún no sé qué órdenes son ésas.

-Las conoceréis pronto.

-Con órdenes o sin ellas, si no acudo a la torre de Nesle creerán que tornilleo.

-Me da igual lo que crean -dijo desabrido Guadalmedina.

Los ojos claros de Alatriste se posaron fríamente en el aristócrata.

-No es ésa mi costumbre.

-Se me dan un ardite tus costumbres -le sostenía el otro la mirada por encima de la copa que tocaba sus labios finos y pálidos-. Pones en peligro asuntos de importancia capital, y hay negocios de mayor enjundia que tu vanidad de matasiete.

Lo dijo alzando un punto la voz y con más rigor del tolerable, advirtió Alatriste mientras sentía la mirada inquieta de Quevedo. Prudencia, querido capitán, decía aquel gesto. Pero ciertas prudencias se veían reñidas con la música que tocaban; así que, con tranquila resignación, se puso lentamente en pie. Aún tenía la espada al cinto y se limitó, como por descuido, a rozar la cazoleta con el dedo pulgar de la mano izquierda.

-Señor conde…

Lo miraba con mucha flema el otro desde su asiento.

-¿Qué, Alatriste?

-Ruego a vuestra excelencia que no aproveche su condición, que tan por encima está de la mía, para que se le escapen verbos que tal vez no pudiera sostener en otro lugar.

Entornó los párpados Guadalmedina.

-¿Y eso?

-Yo no tengo sesenta y cuatro escudos de armas en el libro de familia, como vuecelencia; pero considerad que todos somos hombres y cada cual se tiene, títulos aparte, por hijo de su padre.

-Vaya… -echó atrás la cabeza Guadalmedina-. ¿Comparas, señor soldado?

-Matizo, señor conde.

-¿Y qué más?

-Pues que el inconveniente de ciertas palabras es que a veces se las devuelven a uno envueltas en una estocada.

Palideció el aristócrata, de pronto destemplado.

-Vive Dios -exclamó.

Volvía a encogerse de hombros Alatriste.

-Vive Dios, viva el diablo o quien sea.

-Mide lo que dices, pardiez.

-A partir de cierto punto, excelencia, suelo medir en palmos de acero.

Dejó el otro la copa en la mesa. No llevaba la espada, pues se la había desceñido al acomodarse y estaba sobre un diván. La miró un momento, sombrío, y luego otra vez a Alatriste. Se puso en pie.

-Sostengo cuanto digo.

-Siento deciros que yo también, señor conde.

Se agitaba Quevedo, escandalizado.

-Señores, por favor, mostremos cordura -protestó-. Hay demasiadas cosas en juego.

Se miraban el soldado y el conde a dos cuartas uno de otro, chispeando de ira los ojos de Guadalmedina, fríos como escarcha los de Alatriste. Sé que en este momento me haría ahorcar si pudiera, pensó muy sereno éste, si estuviéramos en sus tierras de Andalucía o Extremadura, e incluso en su casa de Madrid. Pero también él sabe que, antes de que abriese la boca para dar la orden, yo le tajaría la garganta.

-Excelencia, capitán…, señores -insistía conciliador Quevedo-. Tengamos seso.

Fuera por cálculo o por el viejo afecto -todo era posible en Guadalmedina, incluidas ambas razones a la vez-, se adelantó el conde en mudar semblante. Suspiraba de pronto, breve, como para vaciar los malos humores, y un relámpago tibio pareció aclararle el rostro.

-Ahí lo tenéis, señor de Quevedo -dijo en tono más frívolo-. Ved esa mirada de hielo y decid si no vale uno de vuestros sonetos.

-A fe que lo vale -dijo el poeta, aliviado por el sesgo.

-La primera vez que la vi era yo mozo apenas hecho, y estaba a punto de dejar la piel en el desastre de las Querquenes, o de hacer palmas con los grilletes en un remo turco, como esos versos vuestros que dicen:

Amarrado al duro banco

de una galera turquesca,

ambas manos en el remo

y ambos ojos en la tierra…

Al decirlo había guiñado un ojo a Alatriste, súbitamente cómplice. Saltó muy picado Quevedo.

-No son míos, diantre -quiso rebatir-, sino de ese sodomita culterano de Góngora, al que mala pascua le dé Cristo.

-¿De veras?… Como realmente son buenos, creí que eran vuestros.

-Voto a Dios.

Aún con la sonrisa traviesa en la boca, indicó de nuevo Guadalmedina a Alatriste.

-El caso -dijo- es que de allí logró sacarme, entre un diluvio universal de mosquetazos y estocadas, este llamado capitán sin serlo, que hoy tiene el cuajo de sostenerme el gesto. Más de una vez me ha hecho dar con los huevos en la ceniza, pero no puedo olvidar aquello…

Se interrumpió el conde en ese punto, como inseguro de ir más allá; y al fin pareció decidirse.

-Tampoco olvido -añadió- que la última vez que lo vi, en El Escorial, cuando un infame sicario iba a disparar contra el rey, este espadachín impolítico e insolente se interpuso gritando: «A mí esa bala» -volviose a medias hacia Quevedo-. ¿Lo sabía vuestra merced?

Atendía con asombro el poeta.

-No por lo menudo, excelencia -confesó.

-¿Nunca os lo contó nuestro amigo el capitán?

-Ya lo conocéis… Él no es de contar esas cosas sino de los que creen, no sin acierto, que callando se es dueño de todas las razones.

-Pues lo sabéis ahora. Y lo curioso es que cuando se me apitona, como hace un momento, a este buscavidas no le faltan motivos para retorcerse con desahogo el mostacho. Ahí donde lo veis, durante el tiempo de un credo y haciéndolo cubrirse ante él con mi sombrero, nuestro gran Filipo lo hizo grande de España.

-Primera noticia -dijo Quevedo, aún más estupefacto.

-No son cosas de publicar en las gacetas.

-Oh, ya… Desde luego que no.

Indicó Guadalmedina a Alatriste con un gesto del mentón.

-Que os lo cuente él, cuando haya espacio para ello.

Sonreía avisado Quevedo.

-No lo hará, lo conozco.

-Tenéis razón… Un día de éstos os lo contaré yo.

Escuchaba Alatriste con el estoicismo que le era propio, mientras sentía diluirse poco a poco su tranquila cólera. Inclinado sobre la mesa, el conde vertió más vino en la copa y se la ofreció de propia mano, amigable. Bajo el bigote rizado la sonrisa era ahora distinta, relajada, franca en apariencia. Quizá fuese artificiosa y de coyuntura, o tal vez sincera. En todo caso, la del Álvaro de la Marca al que Diego Alatriste recordaba, reconocía y apreciaba.

-Reservemos tu espada, capitán, para el asunto que te ha traído aquí. Y empeño mi palabra en que no van a faltarte ocasiones para eso.

Más tarde, cuando Álvaro de la Marca hubo regresado a su residencia, a sus ocupaciones o a lo que fuera, don Francisco de Quevedo nos informó de todo -aunque después sabríamos que estaba lejos de ser todo- a los miembros de la gavilla. Nos hallábamos reunidos en la misma habitación de la posada el capitán Alatriste, Sebastián Copons, Juan Tronera -aún dolido de la boca, luego de que un barbero le sacara la muela estropeada- y yo mismo; que, como saben vuestras mercedes, tenía agrias noticias que referir sobre la presencia en París de Luis de Alquézar. Pero la edad y la experiencia me habían graduado de prudente, así que resolví esperar y comentarlo en privado con el capitán y don Francisco.

Desde el año anterior, nos recordó Quevedo, Luis XIII y Richelieu asediaban La Rochela, último gran bastión de la religión reformada en suelo francés; y la Inglaterra de Carlos I y su ministro el duque de Buckingham procuraban socorrer la plaza con tropas, navíos y suministros. Para estorbárselo, Richelieu había refrescado en el historiador romano Quinto Curcio los pormenores del asedio de Tiro por Alejandro; así que a las dos leguas de circunvalación en torno a la ciudad añadía un dique hecho con barcos hundidos, piedras y maderos, que cuando estuviese acabado impediría el paso de los barcos ingleses. Desde que el cerco se estrechaba de tan ingeniosa forma, el hambre y la miseria crecían en la ciudad y la moral de los rocheleses era cada vez más baja.

-España juega con naipes contrahechos -siguió contando el poeta-. Como se trata de luchar contra protestantes, el conde-duque de Olivares apoya de boquilla la empresa francesa y mantiene nuestra flota de Dunquerque a disposición de Richelieu, aunque no haya disparado un cañonazo ni tenga intención de hacerlo; pues no acomoda que Francia resuelva sus problemas, igual que a ella tampoco le conviene que los españoles ganemos la guerra en Flandes, donde tenemos a los tercios medio amotinados por falta de pagas…

-Diez meses sin ellas -dije yo.

-Pues eso. De modo que nuestros diplomáticos hacen encaje de bolillos, prometiendo a todos y sin comprometerse con nadie.

-Entre Pinto y Valdemoro -reí.

-Exacto. Fíjense vuestras mercedes en los ingleses, que no perdonan el desaire que les hicimos negándoles la mano de la infanta hace cinco años, y desde entonces nos tienen en estado de guerra… Sin embargo, a excepción del intento sobre Cádiz, donde tan mal capado les salió el gorrino, no hay hechos de armas entre ellos y nosotros. Sólo sus piraterías en las Indias, junto a los holandeses.

Había comprado don Francisco diez escudos de bocados de Génova y otros confites a los que era aficionado, pues en París los hacían muy buenos, y nos obsequiaba con ello y media garrafa de un clarete gabacho suave y agradable.

-¿Y cuál es la misión del conde de Guadalmedina en París? -preguntó Juan Tronera, que, hinchado todavía un carrillo, miraba con envidia, sin atreverse a llevarlo a la boca, un almendrado de limoncillo con alcorza.

Observé a nuestro compañero de aventura. Era el único de nuestro grupo del que yo no conocía historial ni carácter. A diferencia de Sebastián Copons -viejo y leal amigo, camarada en Flandes y el Mediterráneo-, de Tronera sólo alcanzaba su acento de Córdoba, el pelo rubio que llevaba largo aunque recogido en la nuca, y la apariencia de hombre crudo y seguro de sí, fácil de armas, previsible a la hora de mover las manos pero dudoso para mí en otros aspectos. Y sobre todo, no me gustaba la forma en que el capitán Alatriste y él se miraban de vez en cuando.

-La función de Guadalmedina -respondió don Francisco- no se limita a París. Su objetivo es ir a La Rochela, al campo francés, y observar con detalle la situación.

-¿Espionaje? -inquirí.

Sonrió Quevedo. Más bien, repuso, toma de temperatura. Lo previsto era que Álvaro de la Marca con su reducido séquito, que éramos nosotros, viajara en los próximos días. El campamento rochelés se había convertido en corte de Francia, pues el rey y el cardenal se personaban en el asedio.

-La buena relación del conde de Guadalmedina con el señor de Tréville os facilitará el acceso -añadió el poeta-. Y como no todo es gratis et amore, y desde que se formó el mundo el oro ciega la voluntad más lince, ensebar la palma del jefe de los mosqueteros -miró con intención a Alatriste- ayuda mucho en la empresa.

-Eso me pareció -dijo el capitán, ecuánime.

-También vuestras mercedes están bien pagadas, ¿no?… O lo estarán cuando se les satisfaga lo prometido.

-A mí no me han prometido nada -dije.

-Porque tú cobras tu paga de correo real -respondió Quevedo.

Tomé una ciruela confitada y me la llevé a la boca con filosófico consuelo.

-Será cuando la cobre, porque tampoco hay manera.

-Pardiez, chico, eso no es cosa mía -miraba el poeta al resto de la concurrencia-. Pero estos señores, aparte la ayuda de costa que embolsaron para el viaje, serán recompensados en su momento.

Chispearon irónicos los ojos claros del capitán Alatriste. Había bebido ya dos vasos de vino y mojaba el mostacho en el tercero.

-Espero que no ocurra -ironizó- como con los trescientos doblones de nuestra última Navidad en Venecia; que medio año después nadie ha cobrado completos.

Procuraba don Francisco zafarse del asunto.

-Volviendo a lo nuestro -quiso retomar el hilo-, se dan varias felices coincidencias, o van a darse, que aconsejan la presencia de Guadalmedina en La Rochela…

-¿Qué coincidencias? -pregunté tras escupir el hueso de ciruela.

-Las conoceréis en su momento. Baste hoy con saber que es de todo interés que el conde y su escolta de españoles os encontréis allí en una fecha determinada -nos dirigió una ojeada de inteligencia-. ¿Comprenden vuestras mercedes?

-A medias -repuse.

-Algo -apuntó Tronera.

-Nada -dijo Copons.

-Pues ya lo comprenderéis del todo.

El capitán Alatriste parecía estar pensando en otra cosa.

-Antes dijo vuestra merced os facilitará y no nos facilitará -comentó-. ¿Acaso no viajáis a La Rochela con nosotros?

Negó Quevedo con mucha naturalidad.

-Mi obligación termina en París, donde hay asuntos por resolver. Una vez que hayáis partido volveré a Madrid para poner mis negocios en razón… La poesía da fama, pero es el teatro el que llena la bolsa; y si no, que se lo pregunten a Lope. Yo soy más hombre de crédito que de caudales. Tengo una obrita de teatro comprometida con el corral del Príncipe y me urge meterle mano:

Una madre y una hija

mi salud y hacienda acosan,

pudrió la hija mi cuerpo,

vació la madre mi bolsa…

-¿Qué os parecen los versos del comienzo del primer acto? -concluyó esperanzado, paseando la mirada.

Copons y Tronera se encogieron de hombros con la estolidez de hombres más sensibles a la pólvora que a la rima. Yo asentí complaciente, y bajo el mostacho de Alatriste asomó una mueca zumbona.

-Los habéis hecho peores -dijo con impostada seriedad, alzando su vaso de vino francés-. Aunque Ruiz de Alarcón, para mi gusto…

Se amostazó picado el poeta, como cada vez que le mencionaban a un enemigo en la turbulenta república de las letras hispanas. Tal como Luis de Góngora -Quevedo había comprado su casa para darse el gusto de expulsarlo de ella-, el mejicano Alarcón era otro de sus enemigos.

-Voto a tal, y que el diablo tueste a ese lerdo Corcovilla… No empecemos otra vez, señor capitán.

-Creí que… -seguía embromándolo Alatriste.

-Un ardite se me da lo que creáis.

Yo pensaba muy despacio, ajeno a la chanza, procurando digerir cuanto don Francisco nos había contado antes; pero encontraba excesivos enigmas en todo aquello.

-¿Y cuál será, una vez en La Rochela, nuestra función como séquito de Guadalmedina? -quise saber.

-Ésa no es mala pregunta -apostilló Tronera mesándose la barbita rubia y rala.

-No -dijo Alatriste.

Permaneció callado Quevedo, considerando lo que acababa de oír, y por fin hizo un ademán ambiguo.

-No me corresponde desvelarlo a mí… Lo sabréis en el momento oportuno.

-Ésa no es mucha luz -opinó Tronera.

-Pero es la que hay. Sólo puedo decir que en este asunto corren a rienda suelta las tretas y los engaños.

Observé que el capitán Alatriste y Sebastián Copons, soldados viejos y acuchillados, se daban de ojo como quien entiende la mácula, sin necesidad de palabras, igual que tantas veces los había visto mirarse en las trincheras flamencas o en las galeras de Levante. Llevaba tanto tiempo con ellos que los conocía hasta en los silencios, y me era fácil imaginar lo que en ese momento rumiaban. Por oficio y natural experiencia, uno y otro podían adivinar humo de mechas y brillo de aceros a una legua de distancia. Y en aquel viaje, eso era naipe tan fijo como que había Dios.

Todos se habían retirado: a dormir Quevedo y a remojar Copons y Tronera la calle del trago en un cercano y famoso cabaret, que así era como llamaban allí a las tabernas. Yo había intentado conciliar el sueño, pero me era imposible. Saber que Luis de Alquézar estaba en París y que su sobrina Angélica venía con él me desasosegaba hasta el punto de perder el oremus. Saben vuestras mercedes que en ese tiempo era yo un mozo templado, hecho a rebatos, incertidumbres y sobresaltos tras haber puesto muchas veces la gorja al tablero. El problema era que, aunque la vida de mochilero y soldado junto al capitán Alatriste me había acostumbrado a afrontarlo todo, nada prevenía en lo referente a sobresaltos del corazón, cual acababa de descubrir muy a mi costa.

Ya hablé en otros episodios de mi pasado con Angélica de Alquézar, y no me extenderé más. Baste recordar que aquellos ojos azules como el cielo de Madrid en el más frío invierno -lo de frío invierno no lo digo a humo de pajas-, aquellos tirabuzones rubios como el oro recién acuñado, aquella piel blanca y suave que yo había poseído para mi felicidad y mi desdicha seguían presentes en mi vida y peligros como un cuchillo clavado en el pecho, que si ahí lo dejas duele, y si lo sacas, mueres. Yo había gritado el nombre de Angélica como voz de guerra en campos de batalla, en combates victoriosos o sin esperanza, en el molino Ruyter, en el reducto de Terheyden y en las bocas de Escanderlu; y si me hubiera visto pelear por mi vida y por mi rey habría sabido que también peleaba por ella, por su imagen grabada en mis ojos, en mi carne, en la cicatriz de daga que yo tenía en la espalda y que Angélica misma me había hecho dos años atrás, cuando tras apuñalarme, sentada a horcajadas sobre mí, medio desnuda y abiertos sus muslos sobre mi cintura, besó mi herida sangrante, acariciándola con la lengua mientras murmuraba «me alegro de no haberte matado todavía».

Saber que ella estaba ahora en París me trastornaba. Dormir pensando en eso me era imposible y sentía una sed atroz. Había agotado el agua de mi jarra, así que me levanté y en camisa, descalzo, fui a buscar más. La habitación del capitán Alatriste, comprobé al pasar ante su puerta, estaba a oscuras y silenciosa, y supuse que dormía. De ahí mi sorpresa al verlo en el salón de huéspedes, sentado a la luz mortecina de los últimos leños de la chimenea.

Como yo iba descalzo y no hice ruido, pude contemplarlo sin que se percatara de mi presencia. Estaba tal como lo había dejado al retirarme, desabrochado el jubón, las botas sobre un taburete y el arnés con la espada y la daga en el respaldo de una silla, bebiendo despacio y sin pausa, de aquel modo contumaz, tan suyo, que ya dejaba dos botellas vacías sobre la mesa y mediaba una tercera. Más de un azumbre de lo fino, calculé, se había metido en el cuerpo; pero según su costumbre nada le asomaba al ademán ni al semblante. El perfil aguileño, semejante al de una audaz ave de presa, se recortaba en la claridad rojiza de la chimenea, y sus ojos claros, fríos como el hielo, permanecían absortos en la penumbra que lo rodeaba, en mudo diálogo con los demonios familiares que, en su particular infierno, lo acompañaban cada uno de los días de su vida y sólo descansarían con él quince años más tarde, en Rocroi, cuando el sol de España se puso en Flandes y la vida del capitán Alatriste se extinguió al tiempo que una singular clase de hombres: los arrogantes tercios de infantería española, portentoso seminario de soldados que durante siglo y medio acuchillaron el mundo. Pues con la España que dejaban atrás -o dejábamos, lo dice a vuestras mercedes quien de cerca lo vivió- no quedaba sino coger espada y arcabuz para caminar resignados, duros, peligrosos, en pos del tambor y la bandera. Que harto, como ya dije en otra ocasión a vuestras mercedes, lo reflejó en tercetos Andrés Rey de Artieda, que fue soldado, al referir el diálogo de dos veteranos que tras renegar durante treinta versos de la miseria que ser español supone, maldecir de España y del rey, y jurar que no se los verá en la próxima batalla, acaban por hacer lo que señala el poema:

Pues estos dos que osaron decir esto,

ha seis días, cobradas cuatro pagas

y conforme razón, puestos a gesto,

con solas sus espadas y sus dagas,

pasando a nado un foso hicieron cosas

que plegue a Dios que en ocasión las hagas.

Apenas me moví un poco más, aunque hice menos ruido que un ratón con patas de fieltro, Diego Alatriste se volvió a mirarme. Ni siquiera el vino empañaba su instinto de soldado.

-¿Qué diablos haces ahí, Íñigo?

-Me falta el sueño.

-Ven aquí, entonces. ¿Quieres un trago?

-No, capitán. Sólo agua.

-Sírvete, entonces.

Bebí y fui a sentarme al calor de la lumbre. Me observaba, pensativo.

-Voto a Dios que has crecido, zagal -dijo de pronto.

Siguió bebiendo, y el único rastro del vino era cierta turbiedad que afloraba en su mirada glauca.

-Hay un problema -dije.

-¿Cuál?

-Luis de Alquézar ha vuelto. Está en París.

Me miró sin despegar los labios, y al fin lo hizo para mojar de nuevo el mostacho.

-Lo sé… Me lo contó don Francisco.

Me quedé de piedra.

-¿Estabais al corriente?

Ni se molestó en confirmar o negar nada.

-¿Lo has encontrado en persona? ¿Te reconoció?

-No creo, he cambiado. Aunque él no.

-Hizo mucho dinero en las Indias. Es listo y lo consiguió rápido. Y con eso abres cualquier puerta, incluso las que parecen cerradas.

-Pero anduvo en una conjura contra el rey nuestro señor…

Compuso mi antiguo amo un ademán fatalista.

-Oro y plata son lima sorda que corta barrotes y trueca opiniones; pueden convertir a un culpable en inocente. Según don Francisco, el primer beneficiado de la nueva fortuna del que fue secretario real ha sido nuestro propio Felipe Cuarto, a quien Alquézar ha colmado de finezas y dádivas.

-¿Y qué hace en París?

-Va camino de España, pero antes viene a repartir dinero entre gente bien situada, a fin de ganar voluntades. Los nobles franceses son todavía más venales que los nuestros… El antiguo secretario real actúa ahora por cuenta del conde-duque de Olivares, así que con eso está dicho todo.

-¿También lo ha engrasado a él?

-Todo es posible en España, donde antes te mueve del sitio un doblón que un toro.

-¿Y tiene que ver con nuestro viaje?

-En eso estoy a oscuras. Álvaro de la Marca debe de saberlo, pero dudo que nos lo confíe a nosotros.

Bebió más, vació el vaso, se pasó el dorso de una mano por el mostacho y volvió a llenar el vaso con lo que quedaba en la botella, hasta el borde.

-Sabes que Alquézar no ha venido solo, ¿verdad?

-Lo sé.

Me miraba con mucha intensidad y mucha fijeza. Me conoce mejor que yo mismo, pensé. Después de tantos años y tantas aventuras juntos.

-No hagas ninguna tontería, Íñigo… Es mucho lo que arriesgamos aquí, y todavía no sabemos cuánto.

-Confiad en mí, capitán.

-Picar demasiado alto tiene sus riesgos -parecía no haber oído mis palabras-. Tu Angélica está otra vez demasiado arriba, me temo.

-Insisto en que confiéis en mí.

Miraba su vaso de vino cual si leyera en él cosas que yo no podía ver. Al fin esbozó una sonrisa extraña, torcida, que le había visto muy pocas veces.

-Una cosa que aprendí en la vida es que, cuando hay mujer de por medio, hasta el hombre más sólido deja de ser fiable.

Me erguí, un poco picado. Insolente en mi juventud.

–¿Es vuestro caso, capitán?

-Lo fue -había encajado la pregunta como lo más natural del mundo, pero se desvaneció su sonrisa-. Puedes preguntar a Juan Tronera, si te place.

-¿A él? -el desconcierto me hacía parpadear-. ¿Tiene algo que ver con vuestra merced?

-Sí, algo tiene. El azar esconde episodios curiosos, zagal… Pregúntale por Nápoles, si se tercia.