Se sabe que toda buena mentira necesita su dosis de verdad. El franquismo lo entendió bien. Tanto que, en las primeras décadas de la posguerra, tejió un relato sólido, casi perfecto, construido a base de mitos y verdades a medias. En la memoria popular quedan todavía los años del hambre, esos tiempos entre 1939 y 1951 en los que las cartillas de racionamiento marcaban el día a día, y la dieta de supervivencia se componía de pan y legumbres. Hambre hubo, claro está, pero lo que realmente sufrió España fue una hambruna devastadora provocada por negligencia; silenciada con diestro cuidado y provocada por el propio régimen.

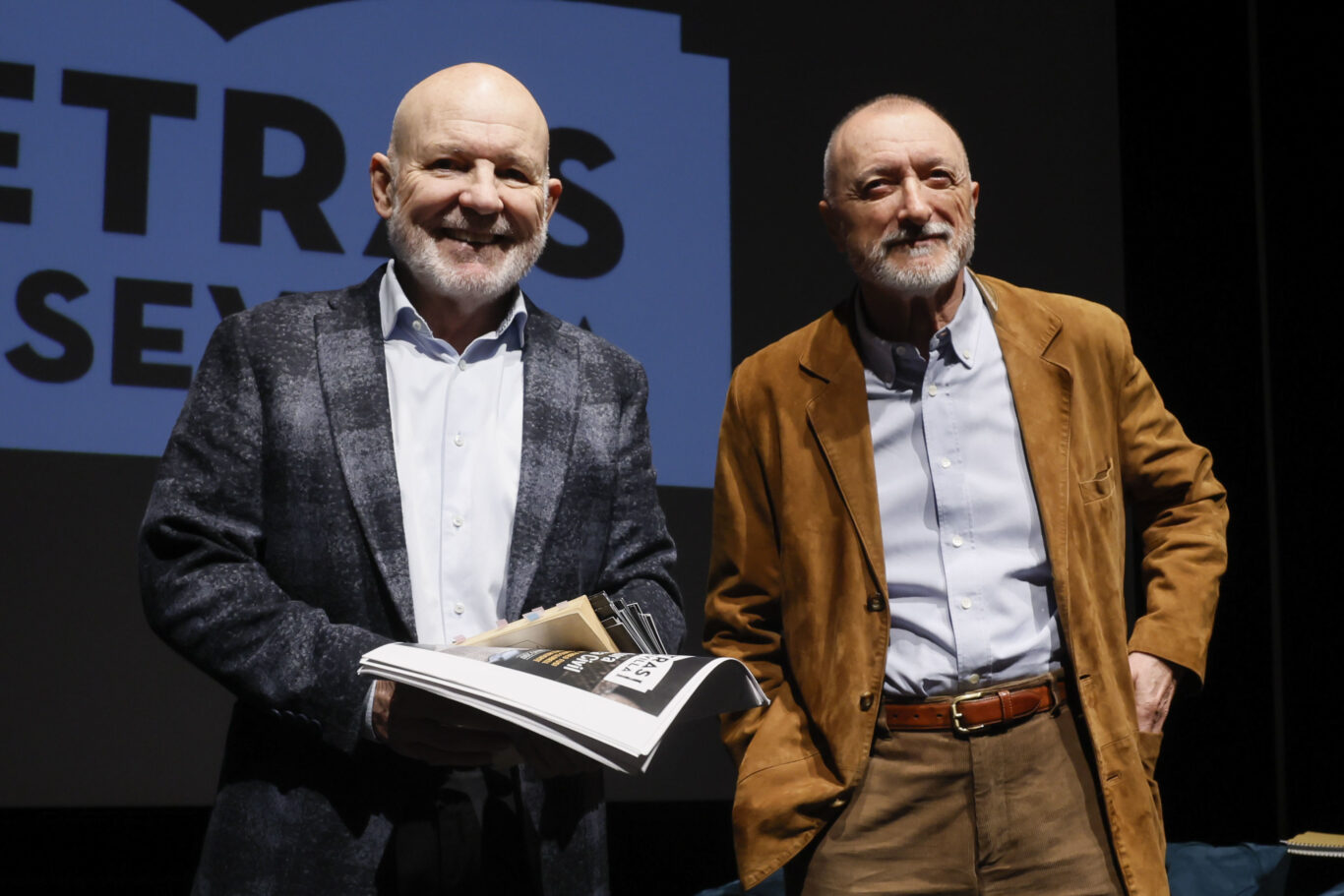

Así lo sostiene el historiador Miguel Ángel del Arco Blanco en La hambruna española (Crítica). En su libro, el académico desmonta lo que él llama «el mito» central de la dictadura: que la escasez de los años 40 fue un castigo inevitable tras la Guerra Civil. Además de historiador, del Arco Blanco es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. Su trabajo se suele centrar en España en el marco de la Europa de entreguerras, con especial atención a la Guerra Civil, el franquismo y el fascismo. También ha abordado la memoria de las dictaduras, profundizando en el caso del franquismo y poniendo el foco en la represión tanto socioeconómica como cultural.

Esta vez su investigación relata que la hambruna de la posguerra no se trató de una mera consecuencia bélica, sino de un fenómeno causado por las políticas económicas y sociales del franquismo. El alimento, distribuido de manera desigual y controlado desde arriba (una mayor clase social y afinidad con el régimen auguraban algo más de sustento), se convirtió en instrumento político. «Las causas fueron claramente políticas, están vinculadas a la existencia de una dictadura, como ocurrió con otras hambrunas en Europa», explica el autor. Y traza un paralelismo incómodo: «Por ejemplo, el Holdomor ucraniano sucedió bajo una dictadura, y pasó exactamente lo mismo con la hambruna de la guerra civil soviética».

«Lo peor que se puede decir de un gobierno es que ha tenido algo que ver con que su población muera de hambre, con que no pueda asegurar su supervivencia», razona. A partir de ahí entran las estrategias de ocultación y, según el autor, «el régimen de Franco lo ocultó tanto en los años cuarenta como después».

El régimen nunca habló de hambruna, ni utilizó siquiera la expresión «los años del hambre», acuñada después por la memoria popular. Para justificar la escasez desplegó un abanico de mitos que se fueron alternando según las circunstancias: primero, que todo era consecuencia de la guerra civil; después, que el aislamiento internacional impedía el abastecimiento; y finalmente, que la pertinaz sequía era la culpable.

«Son mitos que se van intercambiando a lo largo de los años cuarenta y cincuenta y que ayudan a ocultar lo que sucedió y también a ignorar la parte de responsabilidad del régimen», sostiene el historiador. «Todos tenían parte de verdad. Para que un mito arraigue debe tener conexión con la realidad. No puedes culpar a algo que no existe».

En este caso, la realidad de los españoles era un país atizado por la guerra. Hubo destrucciones, claro está. Fueron devastadoras. Aunque del Arco Blanco mantiene que los daños «no fueron tan grandes ni en industria, ni en transporte, ni en cultura». Pero en otros ámbitos sí, y debe tenerse en cuenta. «La Guerra Civil fue una de las causas de la hambruna, pero no puede justificar todos los años de hambre de la posguerra. La Segunda Guerra Mundial provocó destrucciones mucho mayores y, sin embargo, dos o tres años después esas economías ya habían alcanzado niveles de preguerra», dice del Arco Blanco. Y deja caer la siguiente pregunta: ¿Por qué en España no?

En paralelo, la censura completaba el cerco: estaba prohibido hablar de hambruna en la prensa, e incluso se vetaban las noticias deportivas si coincidían con momentos de carestía para evitar el malestar. Así, unas 200.000 muertes por inanición quedaron enterradas en el silencio y en la deformación de la realidad.

El hambre debilita, el hambre apaliza la moral. También asusta. Pero, ante todo, el hambre desmoviliza. «También fue una forma de control social», explica el historiador. Cuando el pan se convierte en preocupación diaria, pensar en política se convierte en lujo.

Franco lo comprendió pronto: «Tuvo a la población derrotada y más humilde, la que menos contaba, controlada y preocupada por cuestiones materiales, apartada de cualquier sueño político. Por otro lado, generó un sistema de corrupción que enriqueció a los afines al régimen». Económicamente fue un desastre, sí; pero desde el punto de vista político, fue todo un éxito.

Contarlo, todavía hoy, no resulta fácil. El silencio sigue, de algún modo, incrustado en cada memoria. «Lo creas o no, el hambre humilla. Me costó mucho entrevistar a la gente», cuenta el autor. «En teoría, nadie pasaba hambre. Te cuentan cómo otros sufrían, pero ellos no. Siempre lo niegan. ‘En mi familia no se pasaba hambre’, me contaban. Pero al mismo tiempo relataban cómo habían visto a vecinos desenterrar un cerdo que había muerto por enfermedad para comérselo; o cómo alguien se alimentaba de buitres… eso no se lo inventan».

Aunque huellas siguen habiendo. El autor habla de dos tipos: la biológica y la cultural. «Cuando hay hambruna, la talla baja. Se ha estudiado cómo descendieron las tallas de los varones españoles. Lo sabemos gracias a los datos de la mili, donde se medía a todos los hombres. Por ejemplo, en Madrid, en los años de posguerra, los jóvenes de Chamberí eran 4.5cm más altos que los de Vallecas». Eso, explica, se debe a que los vallecanos sufrieron una hambruna más acentuada en un barrio con condiciones socioeconómicas más desfavorables.

«Luego está la huella cultural. Cuando estalló el covid, mi madre llenó la despensa. Esa memoria del hambre sigue ahí. Las generaciones mayores tenían prácticas diferentes: llenar la despensa, comprar más de lo necesario, no dejar nada en el plato. Y en la cocina, por supuesto: potaje de hinojo, pan de maíz o algarroba… son recetas nacidas de la necesidad».

Del Arco Blanco encuentra paralelismos entre las hambrunas de entonces y las hambrunas de hoy: «La historia de Gaza es consustancial a la de las hambrunas: siempre se niegan. Porque quien muere, muere en silencio. Quien muere, lo hace en su casa y muchos no fallecen directamente de hambre, sino de enfermedades derivadas. Es difícil contabilizarlas y eso facilita el negacionismo». Por eso, cuando se habla sobre los muertos de hambre hoy en Gaza, no se tiene en cuenta que el número es mucho, muchísimo más mayor. Las víctimas invisibles son los que mueren por enfermedades que son consecuencia de la desnutrición. «Sabemos que durante una hambruna mueren más personas por enfermedades que por inanición, pero son víctimas que caen en el olvido».

Que la hambruna forme parte de un relato nacional es complicado, «y eso se debe a que, a día de hoy, seguimos divididos por la guerra civil y la concepción del franquismo», cree. «No sé cómo sentará este libro», reflexiona el historiador. No sabe si perdurarán los mitos de la posguerra que él mismo intenta desmontar. Pero la cuestión que le preocupa en especial es el recuerdo de las víctimas de la hambruna: «Mientras tenemos lugares de memoria para reclamar otras violencias, la hambruna queda dispersa, oculta, en silencio».