Fue Kafka el que en Informe para una academia hace decir al protagonista de su relato aquello de: «Hablando con sinceridad os digo: vuestra simiedad, estimados señores, en tanto que tuvierais algo similar en vuestro pasado, no podría estar más alejada de vosotros que lo que la mía está de mí. Sin embargo, le cosquillea los talones a todo aquel que pisa sobre la tierra, tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles». El que habla, para no perderse, es un mono y, pese a los circunloquios, en verdad nos estaba llamando a todos exactamente eso: simios, orangutanes y gorilas. A cada uno lo suyo. Franz, de Agnieszka Holland, hace otro tanto. Pero a la cara y sin citar a ningún griego. «Kafka pasó de estar prohibido por el régimen comunista a un ser hoy el mayor reclamo imaginable para el turismo. Kafka ahora mismo vende casi tantos llaveros como libros», dice la directora polaca para que nadie dude: nuestra simiedad está ahí y ya no tiene ni cura.

La película fue presentada en San Sebastián tras su paso por Toronto con la forma y el aspecto de un biopic. Ya saben, uno de esos infiernos cinematográficos empeñados en ilustrar la wikipedia. Y, sin embargo, es otra cosa. Sí, se cuenta la vida del autor de La metamorfosis (o La transformación), pero con la mirada puesta en lo que podríamos llamar su vida después de la misma vida. Es decir, como si de un puzle o un caleidoscopio se tratara, el más o menos ritual repaso por los accidentes de su existencia se da la mano, se alterna, se cruza y hasta se confunde con las heridas de su legado; con el autor convertido en producto de márketing de un mundo, el nuestro, que el modo que tiene de reconocer la influencia y actualidad del escritor checo no es otra que hacer buenas todas y cada una de sus profecías. Sí, para kafkianos, nosotros, que no Kafka.

Bien es verdad que la parte rigurosamente histórica se antoja rigurosamente larga y rigorosamente protocolaria. De hecho, no es tanto rigor como pesadez. Es decir, la directora que no duda en confesar su admiración ciega por el autor checo (llegó a hacer una adaptación de El proceso) insiste en contarlo todo sabedora como es que, en puridad, tampoco hay tanto. Creció en una familia judía alemana adinerada en Praga. Tuvo una relación inestable con su padre, autoritario y violento. Se llevó mejor con su madre y hermanas. Trabajó en el departamento legal de una compañía de seguros. Se comprometió, pero rompió su compromiso y nunca se casó. Contrajo tuberculosis y murió a los 40 años. Es decir, todo lo que dura el párrafo se alarga y se alarga durante más allá de las dos horas en una estrategia narrativa si se quiere coherente por, otra vez, kafkiana, pero tremendamente árida.

La directora de Green Border regresa de este modo al cine grande, ampuloso y casi maximalista que preside su filmografía. Se aleja del comentario más evidentemente político e inmediato que tantos problemas le ha generado con buena parte de los políticos de su país, para acercarse a lo que ella misma no duda en calificar como una obsesión recurrente. De hecho, toda la película vive encerrada en lo que quiere ser la representación de esa misma obsesión. Y así, Franz se lo permite todo de manera tan arbitraria si se quiere como, solo a ratos, sorprendente. Aquí un zoom detrás de otro, allí una visita a una hamburguesería con nombre de Kafka’s burguer, un poco más allá un interludio de rock polaco, de por medio una escena en una colonia con Kafka desnudo jugando a tirar de la soga y sin olvidar citas constantes a las obras del autor muchas de ellas en forma de chistes (como la cucaracha que aplasta el padre durante la comida). Se diría que Holland ha pasado la vida acumulando ideas y, cuando ha llegado el momento, no ha tenido ni tiempo ni ganas de ordenarlas.

Sea como sea, queda la constancia de que un biopic se puede confeccionar con un sustantivo o con un adjetivo. Lo que hace Agnieszka Holland no es tanto contar la vida de Kafka como intentar narrar la torpe existencia de los kafkianos que ya somos todos.

Ungrateful Beings: la familia y el cine descontrolados (**)

Por último, la sección oficial tuvo a bien concluir de cualquier manera, que no suele ser la mejor manera. La hasta cierto punto esperada nueva película del húngaro Olmo Omerzu, con obras en su haber tan notables, tiernas y precisas como Bird Atlas y Winter Flies, se saldó con una decepción. No enorme, puesto que su cine presume de un delicado minimalismo, pero sí triste. Ungrateful Beings es la historia de una familia que pelea por no deshacerse. El hijo va a lo suyo, la hija tiene problemas relacionados con desordenes alimentarios y los padres no se aguantan. Todo discurre en un caos más o menos tolerable hasta que de repente entra en las vidas de todos un joven con el aspecto del héroe de Teorema, de Pasolini, dispuesto a revolucionarlo todo.

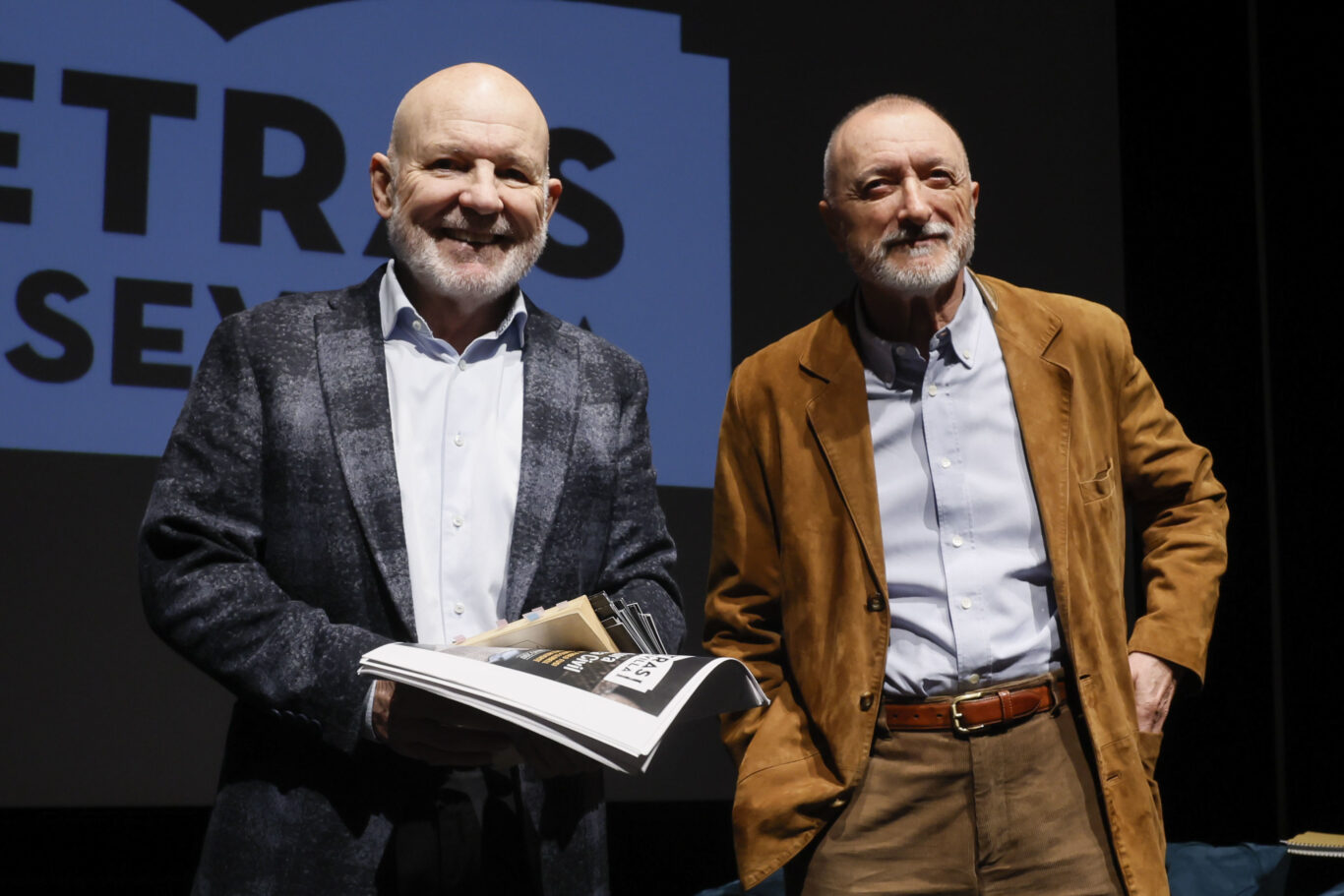

Omerzu se esfuerza en hacer creíble un argumento sencillamente desquiciado y deja la carga de la prueba en unos actores (con el irlandés Barry Ward a la cabeza) tan intuitivos como brillantes. El problema es otro y tiene mucho que ver con la total falta de interés de una peripecia (hay un asesinato y el agregado a la familia es acusado) tan rocambolesca como arbitraria que avanza por la pantalla como lo haría un pollo descabezado. Como poco, fallida.

Y luego está el caso de Karmele, de Asier Altuna, que aunque fuera de competición, ahí estaba. Protagonizada por los muy efectivos y siempre en su sitio Jone Laspiur y Eneko Sagardoy, se cuenta la historia de un músico y un grupo de música, los dos vascos, en plena represión franquista. En este caso, la historia, basada en un hecho real, se antoja tan oportuna como interesante. Incluso, y aunque esté muy feo decirlo, necesaria. El problema es el decorado en su sentido más amplio. Y por tal entendemos el completo acartonamiento de una reconstrucción de época de otro tiempo, de otro cine, de otra vida incluso. Es melodrama, pero de sobremesa y no necesariamente larga. Y hasta aquí.