El capote de Rafael de Paula forma parte del olimpo del toreo, la verónica de bronce, dotada del pellizco de la sangre calé. En el año 2020 lo entrevistamos en EL MUNDO en un encuentro que fue un desgarro, un lamento, un adiós adelantado: «Yo le prometí a mi padre, cuando estaba agonizando, que nunca más iba a tener miedo. Pero tengo miedo. Miedo a la muerte. Soy un cobarde». Esa confesión, pronunciada con la voz quebrada, doblado su cuerpo como una alcayata ya, resumía la verdad de su arte: la conciencia de que el valor sólo tiene sentido si se mira frente al abismo. El irrepetible torero gitano de Jerez, genio del toreo, artista inigualable, irregular, arrebatado de duendes, se fue este domingo después de un largo proceso de deterioro de su salud, a los 85 años de edad.

Rafael Soto Moreno nació el 11 de febrero de 1940 en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera (Cádiz), en el seno de una familia humilde y gitana, donde el arte, la lucha y la tradición se mezclaban en el aire sin alharaca. Desde niño no fue un novillero precoz al uso; su vocación se fue gestando, lenta, en la forja de la calle, en el albero y en la mirada de quienes ya intuían en él algo distinto. A los 16 años comenzó a entrenar con el capote y cinco años más tarde, el 9 de mayo de 1957, debutó como novillero en la plaza de Ronda (Málaga).

Hace 15 años Madrid le rindió homenaje por el 50 aniversario de su alternativa (9-9-1960). Salió de la oscuridad del invierno como deslumbrado por la luz de Madrid. Las noches de soledad en la casa deshabitada de su rincón, al Sur de todas las almas. Era septiembre. Paula siempre fue torero de otoños. El hito del toro de Martínez Benavides el 28 de septiembre de 1987, cuando Rafael convirtió Madrid en un manicomio, todavía permanece inolvidado. Sentado sobre el toro, derrotado y victorioso, cayéndose los tendidos de Las Ventas literalmente sobre el incendio del ruedo. Todavía recordaba la crónica abecedaria adversa de Vicente Zabala padre cuando nos sentamos más de tres décadas después, y sólo el capotazo del recuerdo de mi madre, tan partidaria suya, -«¡oh, qué guapa!», exclamó-, tan emocionada como yo aquella tarde, me salvó de su verbo afilado. La boca desatada de Rafael era una cosa. Joaquín Vidal tituló: Nunca el toreo fue tan bello. Guardaba recuerdos y rencores.

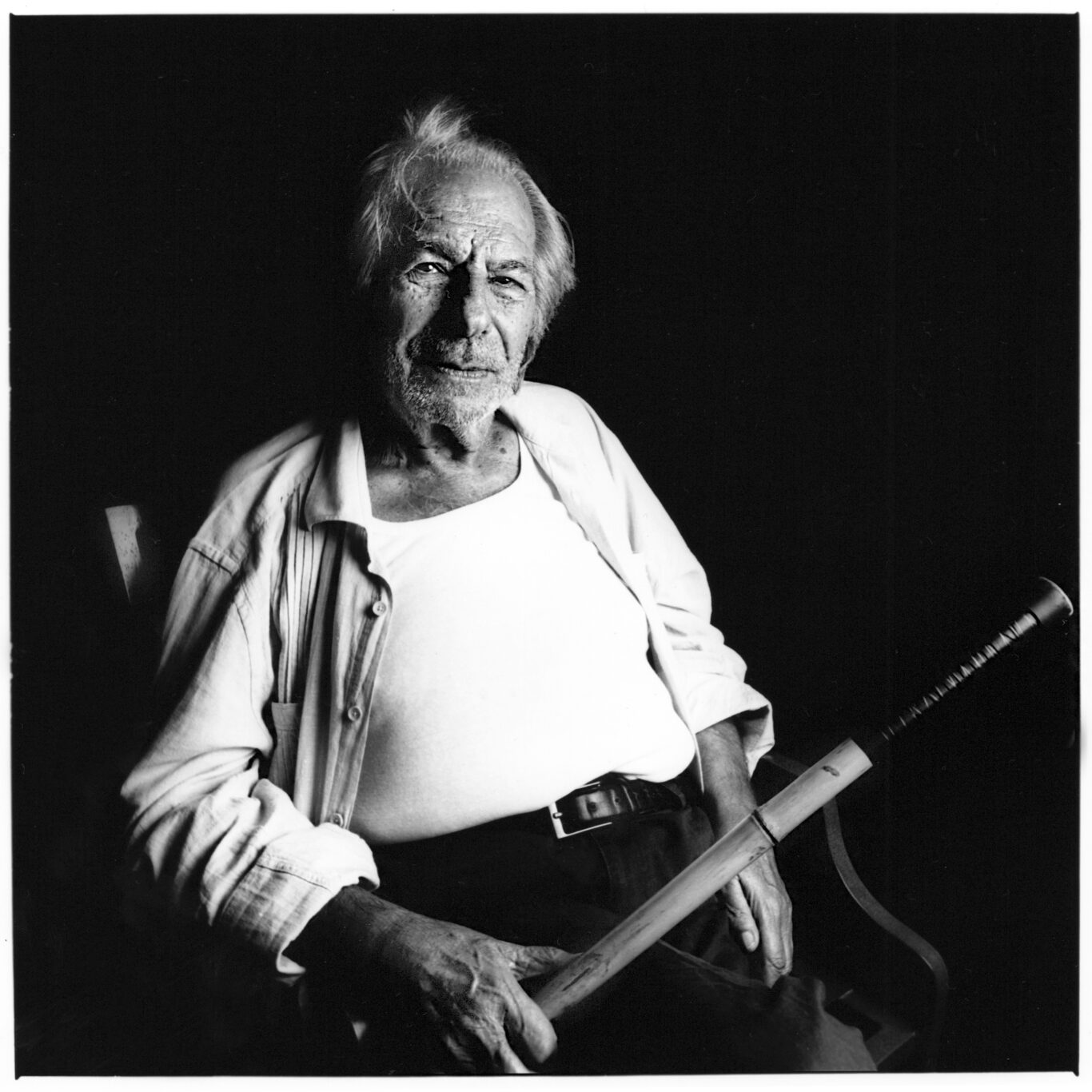

Llevaba Rafael de Paula en la mirada el recuerdo vago del barrio de Santiago de Jerez, la calle Cantarería, a mamá Tomasa y los aleteos infantiles como pases con el paño de la estufa. Su piel había perdido ya bronce y se había tornado cetrina, desnuda de su barba encanecida. Pisó por última vez el ruedo venteño en el festival de 2006 que llevó su nombre. Aquel paseíllo arrastrado, lento, perezoso de torería, con el sombrero de ala ancha calado, cargando la suerte sobre la ceja, y el saludo al lado de Joselito y Morante, su último sueño.

Paula alcanzaba cimas y simas, también con la palabra. «El toreo es como es, fue y será», solía repetir. «El temple nació con Juan Belmonte por su temperamento, porque era un divino perezoso». Hablaba como toreaba. A golpe de genialidad. Era senequista, gitano, glorioso, arrebolado de amarguras por la maldición de sus rodillas. Belmonte, su dios, se fijó en su talle, en su figura, en la pureza de su arte, probablemente en la hondura, y le invitaba a su finca de Gómez Cardeña, donde puso fin a su vida en 1962 por su propia mano.

La alternativa le fue concedida el 9 de septiembre de 1960 en la plaza de Ronda, padrino Julio Aparicio, testigo Antonio Ordóñez, lidiando toros de la ganadería de Atanasio Fernández. Pero aquel día aún no alumbró su mito. Quien lo vio torear entonces ya entreveró una singularidad: compás, empaque, el embrujo mecido, la campana del Sur. En su toreo se adivinaba el agua oscura que le corría en las muñecas, como escribe Felipe Benítez Reyes. Su diferencia abisal era la capacidad de extraer belleza de lo frágil.

Su razón taurina era, en verdad, la sinrazón del sentimiento: la esencia del instante que se convierte en eterno por irrepetible, por intraducible. Tardó catorce largos años en confirmar su alternativa Madrid, hasta que el 28 de mayo de 1974 firmó la efemérides con José Luis Galloso como padrino y Julio Robles como testigo. Esa confirmación fue también una exhibición de su singular mundo interior: la fecha quedó grabada con un quite inmarchitable. Pepe Alameda tituló su crónica El quite que dio la vuelta al mundo. Y la revista El Ruedo sentenció: Ha nacido un partido, el paulismo. Pero ese año del 74 pasaría a la historia por el arte derramado en la despedida de Antonio Bienvenida en Vista Alegre, un caldero de bronces, una antología del cante, pues ya decía Bergamín que el toreo era cante en Paula y canto en Curro Romero. ¡Ah, y el capote negro de Joselito el Gallo! Pero eso es otra historia.

Su aristocracia residía en la raza, en el carácter irregular. Es lo que otros llaman inspiración. Y sin embargo, cuando desplegaba el capote el aire cambiaba de color. Los tendidos enmudecían. Los relojes se paraban. Hasta el toro parecía comprender que allí sucedía algo sagrado. Su estilo era lento, puro, sin trampa ni cartón, como un milagro que no se repite. Sólo las estadísticas mienten. «Aunque tenga un currículum pobre, soy un torero para la historia», decía. Y también que había sido «el que mejor había toreado de todos los tiempos». Su capote se antojaba inalcanzable, tanto que le molestaba que le ninguneasen con la muleta. A Morante de la Puebla le dio el compás de su verónica en el tiempo que lo apoderó. Bergamín lo inmortalizó con la música callada del toreo.

Y a Paula se le veía la fragilidad, la vulnerabilidad. En aquella entrevista de Jerez, mano a mano con Antonio Lucas, confesaba: «Tengo las mejores muñecas que ha dado el toreo». Y también: «Las rodillas han sido mi condena. En verdad, mi condena fue un traumatólogo de Sevilla que no sabía operar rodillas y me destrozó la vida en 1971… Llevo 10 operaciones en las rodillas, cinco en cada una. Si no fuese por esa desgracia, podría haber sido aún mucho más». Esa fragilidad, lejos de aminorar su leyenda, la ensanchó. Paula se plegó al arte, sí, pero también al miedo. «No tengo fe. No tengo la fe suficiente. Creo que después de la muerte no hay nada. Y eso me asusta. Es que no soy valiente. No lo soy». Y aquel testimonio aproximaba el hombre al mito.

Pero no todo en su vida fue perfecto esplendor. Su carrera se movió siempre entre el altísimo nivel y un irremediable declive de fuerzas, de oportunidades, de cuerpos que no responden. Sabía que el toro que le tocara importaba. Su arte exigía toros que colaboraran. Los toros que no le ayudaban, le vencían. Y en esas tardes se pudo caer. En la irregularidad está la esencia de su leyenda. Eso le impidió ocupar otros sitios más altos en el escalafón.

Aun así, hay hitos que suenan como campanas en el silencioso vestíbulo de la historia: el 17 de mayo de 1979, en Jerez, ante el toro «Sedoso» de la ganadería del Marqués de Domecq, cortó las dos orejas y el rabo, y en su honor se colocó una placa conmemorativa en la puerta de la plaza. Que haya momentos de gloria tan absolutos en una trayectoria marcada por la oscilación es prueba de que lo excepcional no está al alcance de muchos.

De puertas afuera, su vida también ofreció sombras. El torero apuestamente gitano que alardeaba de haber sido el mejor de todos los tiempos también recorrió tramos abruptos: detenciones, juicios, ingresos en prisión, momentos de retirada anticipada y crisis personales que hicieron daño a su imagen pública. Pero lo que el arte exige es estar en pie, frente al toro, frente al lienzo, frente al momento irrepetible. Y Paula lo estuvo algunas tardes. En su boca resonaba la palabra «torero», no «artista». «El torero sólo es posible en un hombre o en una mujer de arte… Y yo lo soy de los pies a la cabeza. A mí me gusta el arte, no el artisteo».

Vivió el toreo con la melodía pausada del capote, con la respiración contada del toro, con la emoción que se suspende en el aire del pase. Y aunque no siempre pudo sostener esa altura, esos momentos que alcanzó bastan para que su figura permanezca en la memoria de los que aman la fiesta brava. Así vivió: clamando por el silencio en la plaza, por el instante detenido, por la conexión de los cuerpos y las telas y la muleta y el viento de verano en Jerez. Y así murió: con miedo y con verdad.

Paula, desgarro, quejío, el barroquismo hecho torero, desprendía duende y tristeza, orgullo y ternura. Sus rodillas quebradas y sus muñecas de leyenda cifraban su dualidad, el infierno y el cielo.