No llegué a conocer a Anthony Bourdain. Nunca lo vi en persona, pero él y sus Confesiones de un chef fueron muy importantes para mí. Voy a explicar por qué.

Cuando era joven dejé mi Edimburgo natal y me fui a Londres, atraído no tanto por las brillantes promesas de la gran ciudad como por el punk rock. En esa época vivía para los conciertos, los clubes y los festivales, razón por la cual no era lo que se dice el candidato ideal para un puesto de trabajo, aunque sí se me daba bien fingir interés por conseguirlo mientras maquinaba las mil y una maneras de currar lo menos posible. Era un chico de clase obrera, criado en un barrio de viviendas de protección oficial, pero bendecido con la creencia de que tenía derecho a cualquier cosa que deseara, convencido de que el mundo me debía algo. Sólo quería dedicarme a la música y a escribir. Más o menos igual que ahora.

Para costearme las guitarras, los amplificadores y los equipos de grabación necesarios para ir por ahí fingiendo que tocaba en algún grupo, y entre los momentos que pasaba rellenando cuadernos con mis interminables reflexiones, trabajaba en la construcción y, de vez en cuando, pillaba algún cómodo trabajo de oficina. Pero muchas veces acababa de pinche en la cocina de algún que otro hotel de Londres, en el ferry del canal de la Mancha y en el catering de un evento multitudinario como el concurso ecuestre del Horse of the Year en Wembley o en Silverstone o en otros hipódromos. Es decir, en cualquier sitio en que estuvieran dispuestos a ofrecer un contrato temporal a un punki zarrapastroso como yo. En esos lugares solía trabajar de ayudante de cocina y en una ocasión —con resultados bastante lamentables— como cocinero especializado en preparar comidas rápidas.

Trabajar de albañil era duro. La construcción es una de las cosas más chungas a las que puedes dedicarte si, como yo, tienes alergia al trabajo físico. Las cocinas de hoteles y restaurantes, por su parte, también poseen sus propios inconvenientes: cada vez que entras en ellas, una ola de calor abrasador e implacable te deja literalmente achicharrado. A eso hay que sumar el amargo rencor que siente el hedonista irredento por tener que trabajar en condiciones sofocantes y en horarios intempestivos e imposibles de conciliar con la vida social mientras los demás se divierten. Por si eso fuera poco, uno sufría la tiranía de la jerárquica cadena de mando en sus huesos cuando, siendo el último en el escalafón, la cagaba —lo que ocurría tarde o temprano— y tenía que responder ante el chef.

El jefe de cocina no era como los demás, los currelas temporales que nos buscábamos la vida y veíamos aquello como un simple medio para alcanzar un fin: algún día iríamos a la universidad, recibiríamos alguna formación, tocaríamos en una banda de rock, lograríamos un éxito discográfico, nos echaríamos una novia rica, ganaríamos a las quinielas (por aquel entonces no había lotería) y encontraríamos la forma de escapar de aquel infierno. El chef era distinto. Él no iba a ir a ninguna parte, salvo tal vez a otra cocina idéntica a aquella, normalmente después de insultar o agredir al dueño del establecimiento, al director general de la cadena de restaurantes o a algún cliente desagradable e ingrato de mil maneras distintas, a cuál más creativa, que a veces —y de forma devastadora— implicaban utensilios de cocina afilados o con comida muy muy caliente. El chef era un alcohólico volátil. El chef tenía todo el poder. Mi estrategia para sobrevivir en esos entornos era siempre la misma: hacerme amigo del chef, a menos que tus compañeros de trabajo lo odiasen tanto que, en lugar de él, fuesen ellos quien te hiciesen la vida imposible, en cuyo caso tenías que encontrar la manera de evitarlo o quitártelo de encima; hablo en masculino porque en aquel entonces el chef siempre era un hombre, claro.

Confesiones de un chef retrata con absoluta genialidad lo que Anthony Bourdain llama, muy acertadamente, la cultura pirata. Los bares nocturnos a los que va la gente al acabar el trabajo, donde todo el mundo se siente atraído como un imán hacia los demás, esos compañeros fugitivos, y se pone hasta las cejas de alcohol y drogas; también los revolcones apresurados y todos los amargos dramas que conllevan. Cuando vas medio borracho y acabas morreándote con alguien que intuyes que está con otra persona… y luego resulta que tienes que trabajar con esa otra persona al día siguiente, resacoso, paranoico y en una cocina irrespirable donde hace un calor espantoso y abundan los cuchillos bien afilados y las sartenes con grasa hirviendo. Luego viene la inevitable explosión, cuando te arrancas el delantal y anuncias que no piensas volver a trabajar en una cocina ni harto de vino… y unas semanas más tarde ya estás llamando a la puerta de un local idéntico mientras las facturas sin pagar se acumulan en tu mesa.

Muchos años después, cuando me di a conocer como novelista, The New York Times publicó un reportaje sobre la irrupción de la narrativa escocesa de la década de los 90. El escritor Gordon Legge dijo con gran generosidad sobre mí: «Irvine ya era una estrella antes de serlo». No creo ni de lejos que eso sea cierto, pero lo que sí sé es que nunca me he sentido más vivo, rebelde y libre —puro espíritu rock and roll— que cuando salía de aquellas cocinas para irme directo a una disco o a un pub, más allá de la hora legal de cierre, con un grupo de almas gemelas. Más que cuando tocaba en grupos pretenciosos, trapicheaba con drogas o hacía toda clase de chanchullos para conseguirlas, o incluso cuando me aclamaban como autor superventas en todo el mundo. Todo eso era, en parte, producto de la juventud, pero también de estar rodeado de otros crápulas como yo, muchos de los cuales tenían un pasado oscuro, algunos con un futuro aún más negro, y la mayoría con un sinfín de historias que contar.

Salir de fiesta después del curro no iba sólo de relajarse en plan lotófagos, sino de liberarse de un entorno laboral opresivo. Una cocina se rige por estructuras de disciplina castrense y sólo puede funcionar con eficiencia cuando todo el mundo sabe cuál es su lugar y cumple con los roles asignados. No es para nada una democracia. En una situación en la que unos individuos de naturaleza anarquista se ven obligados a trabajar en un entorno tan sumamente controlado, sin importar si el equipo tiene buen feeling o no, tarde o temprano algo acaba estallando. Y cuando eso ocurre, al único mando al que respetas es a aquel que siente verdadera pasión por su trabajo, al que se toma el tiempo de explicar las cosas y enseñar cómo se hacen, al que no te ve como un simple engranaje más de la maquinaria, del todo sustituible.

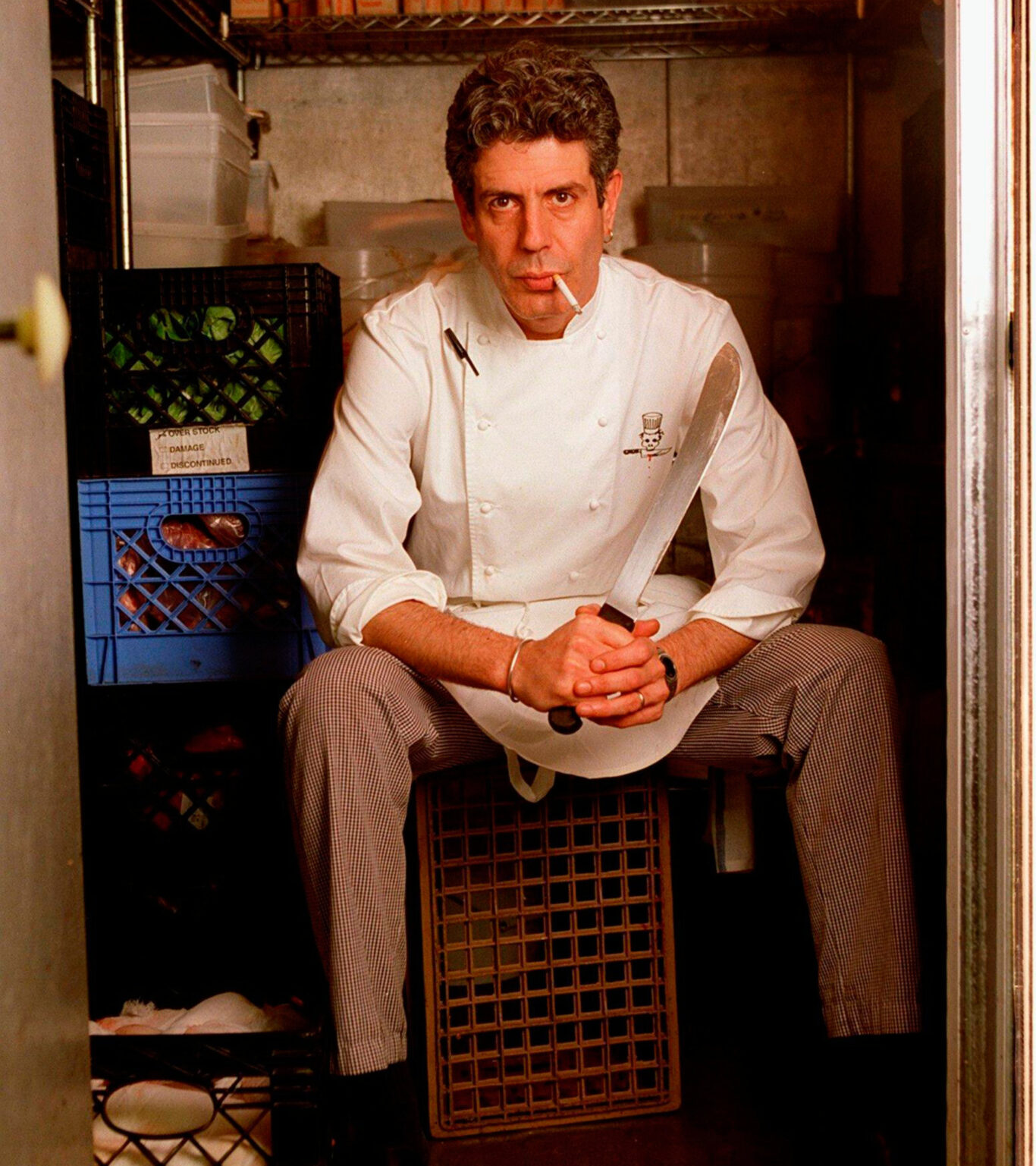

Anthony Bourdain estaba cortado por ese patrón, y alcanzó un gran éxito respetando la dinámica del deber cumplido y el trabajo bien hecho, pero sin dejar nunca de valorar el esfuerzo que hacían todos esos inadaptados por encajar en un sistema tan rígido como la hostelería. Su pasión por la comida y las cosas buenas de la vida resultaba muy estimulante, y percibimos su trágica muerte como una especie de castigo impuesto por los ricos y poderosos con el corazón helado y el alma muerta al mismísimo espíritu del rock and roll.

Los británicos llegaron tarde a la apreciación generalizada de la gran importancia de la comida en nuestra vida cultural. Cualquiera que haya crecido en las décadas de 1960 y 1970 sabe que no había nada que no pudiera volverse incomible en una cocina británica, sobre todo en Escocia, donde nos definíamos por la siguiente declaración existencial: si no puedes bebértelo, follártelo o freírlo, lo más probable es que no exista. Recuerdo una vez, de niño, cuando mis padres me llevaron a un Wimpy. En 1969, aparte de un par de locales de comida china y un sitio de carne a la parrilla donde te servían los bistecs completamente churruscados, aquel era prácticamente el único restaurante de la ciudad. Recuerdo que pensé que habíamos ingresado en las filas de la alta burguesía.

En el instituto de mi barrio, a los chicos que iban a clases de cocina se los consideraba homosexuales, en una época en que ese término iba acompañado de forma injusta por las connotaciones peyorativas que ahora tiene merecidamente la palabra «pederasta». Luego vino la gran revolución culinaria, que tuvo lugar casi al mismo tiempo que las mujeres empezaron a afeitarse el pubis. Que eso fuera pura coincidencia o no lo dejo como tema de estudio para los antropólogos sociales, pero basta con decir que enseguida la experiencia sensorial oral cobró mucha más importancia. De repente, los hombres de verdad cocinaban y se bajaban al pilón. Los Oliver y los Ramsay, los polis bueno y malo favoritos de los medios, transformaron la percepción que había en Gran Bretaña del trabajo de chef, que pasó de ser un chiste de mal gusto a algo bastante guay.

Pero los polis buenos y los polis malos seguían siendo, a fin de cuentas, polis. Fueron Anthony Bourdain y Confesiones de un chef los que hicieron que no sólo los chefs y la gastronomía sino también las cocinas y todos sus moradores se convirtieran en territorio interesante para los entendidos. Bourdain era el chef de los villanos, el chef de los inadaptados, el chef de los rebeldes.

Quizá siempre fue un estilista literario nato. Su madre era periodista y trabajaba como editora en The New York Times, y de niño Anthony vivió en una casa repleta de libros. Incluso cuando ya parecía haberse consolidado como chef ejecutivo obsesionado con la comida (y un contador de anécdotas muy apreciado) en el modesto local de Les Halles de Park Avenue, en Manhattan (cuyo plato estrella era un bistec con patatas), Bourdain decidió, al más puro estilo del punk renacentista, explorar otros caminos. Su novela de crímenes culinarios, Bone in the Throat, se publicó en 1995, aunque era imposible que abandonara su vocación. Tras haber pasado por varios restaurantes inmerso en una vida de drogas y alcohol, Les Halles era su refugio, un lugar que parecía ofrecerle una especie de estabilidad.

Luego, en el año 2000, se publicó Confesiones de un chef y su escritura reemplazó repentina y espectacularmente a su cocina. El libro combinaba el tono íntimo y descarnado con el elemento transformador, haciendo realidad el sueño húmedo de cualquier editor de conseguir el estatus de libro de culto y éxito de ventas a la vez. Si bien el humor era irreverente, el respeto por su vocación era manifiesto e inquebrantable. De pronto, el universo personal de Anthony Bourdain se abrió al gran público. Narrador magnético e ingenioso, estaba hecho para brillar en televisión, a punto de caramelo para triunfar en los medios de comunicación. Pocas voces han logrado una transición tan completa del libro a la pequeña pantalla.

La reacción inevitable ante ese éxito se manifestó en los ataques de los críticos burgueses hacia el personaje de Bourdain en Confesiones de un chef, quejándose de que su transparente vulgaridad y su pose de chico malo socavaban la aguda inteligencia de sus argumentos. Pero creo que eso demuestra que no entendieron su espíritu radical. Cuando eres el forastero, el recién llegado al barrio, o te enfrentas a los capullos integrales que estaban ahí antes que tú o te preparas para ocupar tu lugar como uno de ellos. Y a veces necesitas recurrir a instrumentos contundentes, como la arrogancia salvaje y narcisista, para lograr que la gente conecte con el mensaje más profundo, como la política auténticamente subversiva y jubilosa.

Las páginas de Confesiones de un chef no esconden sus referentes literarios. La influencia de Sin blanca en París y Londres de Orwell es evidente: una crítica socialista a las terribles y brutales condiciones laborales que soportan los trabajadores de los restaurantes. Pero el capitalismo explota a todo el mundo, incluso a los multimillonarios, chupándoles el alma más que el dinero, empobreciendo sus mentes al relegarlas a distracciones pueriles de baja intensidad, lo que implica regodearse con el sufrimiento ajeno o mostrar una alegre indiferencia ante él.

Bourdain entiende de forma instintiva algo que muchos críticos marxistas burgueses no han sabido ver: machacar todo el día a la clase trabajadora con la cantinela de lo mucho que los explotan y lo jodidos que están sólo les niega humanidad y los empuja a los brazos de los opresores, quienes no ofrecen más que la falacia del racismo y el nacionalismo. Al igual que Orwell, Bourdain captó claramente el espíritu de la clase trabajadora, así como su opresión.

El programa de televisión de Bourdain mostraba su pasión y su humanidad en estado puro. Esos diarios de viaje en formato documental describen su evolución desde el aventurero trotamundos —con desventuras incluidas— al apóstol de la gastronomía y la civilización contemporánea, además de ofrecer un testimonio del intercambio cultural auténtico. Su fundamental papel en la democratización de la cultura gastronómica resulta innegable, pues derribó los antiguos preceptos elitistas de la alta cocina gracias a su postura pragmática y su entusiasmo ilimitado. El gran legado de Bourdain consistió en grabar en nuestra conciencia colectiva la idea de que las desigualdades políticas y sociales podrían entenderse y resolverse de manera significativa si analizáramos qué y cómo comemos. Esto está ya tan ampliamente aceptado en nuestro discurso, con películas tan aclamadas como El triángulo de la tristeza y El menú, que muchas veces olvidamos lo revolucionarias que fueron esas ideas de Confesiones de un chef y cómo Bourdain logró educar e informar al público general acerca de ese concepto.

Tanto en Confesiones de un chef como en el programa de televisión, Bourdain expone la hipocresía intrínseca del papel de la mano de obra inmigrante en la alta cocina y la feroz hipocresía de los sectores habitualmente marginados y discriminados que ahora ofrecen experiencias gastronómicas de estrella Michelin de las que muchas veces una clientela más adinerada disfruta con absoluta complacencia. La base moral de su defensa de los inmigrantes latinos que trabajan en la industria de la restauración pone en evidencia la demonización de este grupo demográfico por parte de las tóxicas élites políticas de Estados Unidos. Bourdain sabía que siempre fueron los inmigrantes, y no los chicos blancos consentidos, los que encarnaron el sueño americano. Nunca dudó en alzar la voz mostrando su desprecio hacia esas élites, una batalla alimentada por su rechazo a la esterilidad de sus propios orígenes como hijo de familia acomodada de los barrios residenciales, convirtiéndolo en arma para atacar al sistema desde la mentalidad de un anarquista punk rock y antiautoritario. El creciente privilegio que le ofreció su éxito no hizo más que intensificarlo.

Este conflicto interno se plasma con claridad meridiana en las páginas del libro. Con frecuencia, Bourdain parece atrapado en una crisis existencial, pues la condición de chef le brinda todo lo que ama y lo que odia a la vez, y si bien celebra la vida entre fogones, busca desesperadamente el salvavidas de la televisión. Sin embargo, una vez liberado de los amarres que lo ataban al restaurante, tuvo que enfrentarse a problemas similares: «Antes me sentía como en casa y «seguro» en la cocina. Conocía las reglas, o creía conocerlas. Era una vida repleta de absolutos, de certezas, y eso me reconfortaba como nada me ha reconfortado desde entonces». Una vez más, Bourdain parecía aceptar y rechazar al mismo tiempo el papel de Hunter S. Thompson itinerante del mundo culinario. Al final, quizá un hombre con un corazón tan grande encontraría este mundo —cada vez más opresivo y sin embargo caótico— demasiado pequeño y mezquino para él.

Después del confinamiento entramos de cabeza en una época que ha resultado ser más terrorífica y a la vez mucho más aburrida que la anterior. Es una era dominada por una pandilla de tiranos miserables, mezquinos y bocazas y sus voceros, empeñados desesperadamente en incitar a los cada vez más desposeídos (es decir, a todos nosotros) a entrar en su juego superficial, irracional y dañino incluso para quienes lo promueven. La muerte de Anthony Bourdain fue una señal de que esos cabrones sin alma estaban ganando terreno. Gente como yo mismo, que no llegamos a conocerlo personalmente, pensamos de inmediato: «¡Mierda! ¡No puede ser!», experimentando la sensación de que no sólo habíamos perdido a un alma gemela, sino a una muy importante.

Eso fue así porque Anthony Bourdain era algo más que un chef, un escritor y un presentador de televisión: no sólo nos hacía sentir bien al comer, sino que quienes habíamos ocupado los niveles más bajos de la cadena alimenticia —prácticamente todos en algún momento de nuestra vida— nos sentíamos muy valorados al prepararla y servirla. Puede que no fuera el prototipo de embajador global de la magia de la cocina y su lugar en nuestra cultura, pero fue el mejor que podríamos haber deseado.

Fundamentalmente, fue todo eso por ser la encarnación de un espíritu que no sólo se encuentra en la música, la comida y el arte, sino en todas las cosas buenas de la vida. Una fuerza de energía cósmica librando una batalla furibunda contra las fuerzas que buscan mantener el control, secuestradas por los magnates tecnológicos y sus lacayos mediáticos, quienes, desde sus medios de pacotilla, hacen ruido sin cesar mientras sus amos roban a manos llenas, sin escrúpulos. Bourdain lanzaba a voz en grito verdades como puños sobre la condición humana en una casa llena de mentirosos. Olvídense del ruido y sintonicen esas frecuencias más altas, porque lo oirán. Y en las páginas de Confesiones de un chef, su voz extraordinaria se oye bien alta y clara.